Так ли откровенны эксы?

«Северный Полюс должны открывать правильные люди…» (*1)

Говорят, что отставные чиновники по традиции становятся более цинично-откровенными. Тут для меня отличилась Фиона Александр, анонсировав книгу с весьма откровенным названием — Geopolitics at the Internet’s Core – «Геополитика в основе Интернета».

Книга написана не в одиночестве – есть ещё соавторы, не оставленные в тени, как это часто бывает, и группа более чем компетентных экспертов, чьё мнение было учтено.

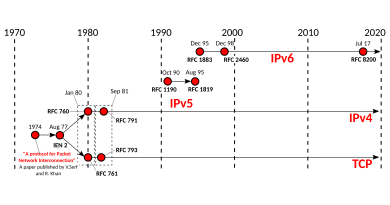

Примечательна аннотация: «Острые геополитические конфликты из-за цифровых технологий возникли из-за сложного набора технических характеристик, лежащих в основе Интернета. Одним из них является интернет-протокол (IP), предназначенный для адресации и маршрутизации информации к месту назначения. Интернет-протокол — справедливо это или нет — на протяжении десятилетий был в центре внимания многих вопросов цифровой политики».

В книге нет обсуждений поисковиков или социальных сетей, она пытается дать представление об управлении ключевыми/базовыми технологиями Интернета – IP-адресами / DNS / стандартами Интернета. В ней рассматриваются рычаги власти, связанные с Сетью. Книга пытается подойти к проблемам с точки зрения технико-институциональных экосистем. Выделяя ключевые из них, авторы пытаются объяснить политические схватки и ставки в этой борьбе.

Книга посвящена не столько истории передачи функций IANA (Internet Assigned Numbers Authority) от правительства США в руки ICANN, а скорее нюансам формирования так называемого управления Интернетом и ролям в нём как технологий, так и связанных с ними администрирующих институтов c точки зрения одного из главных участников/кураторов событий.

В книге утверждается, что IP-технологии больше не являются нейтральными. Это пространство, где государства, компании и гражданское общество борются за власть. Поскольку современная экономика, вооружённые силы и общество зависят от надёжной глобальной маршрутизации, контроль над функциями, связанными с IP, становится рычагом воздействия. Кто устанавливает правила? Кто распределяет номера? Кто может фильтровать или отдавать предпочтение маршрутам? Ответы определяют всё: от кибербезопасности до торговой политики.

Авторы пытаются показать, как сочетание технических решений и механизмов управления может либо укрепить, либо подорвать этот принцип — и как сегодняшний выбор определит будущее развитие Сети.

Вопрос о том, кто разрабатывает и администрирует экосистему базовых технологий Интернета, становится критически важным, особенно когда эти функции переплетаются с различными аспектами государственной политики.

В книге выделен ряд рычагов, посредством которых проявляется власть в экосистеме IP. Основное внимание уделяется таким областям, как:

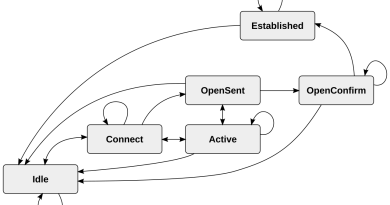

1. Установление стандартов и разработка протоколов. Кто определяет и внедряет протоколы? Влияние таких организаций, как IETF и МСЭ, может склонить результаты в сторону открытости или централизации. Выбор архитектуры может закладывать в инфраструктуру такие ценности, как устойчивость, конфиденциальность и возможность контроля/перехвата.

2. Распределение и управление номерными ресурсами. Управление IP-адресами осуществляется через глобальные и региональные организации: ICANN/IANA, Организацию номерных ресурсов и региональные интернет-регистратуры (RIR).

3. Управление маршрутизацией и политика взаимодействия. Протокол BGP определяет, как сети взаимодействуют друг с другом. Операторы могут фильтровать, предпочитать или блокировать маршруты – намеренно или по ошибке.

4. Узкие места инфраструктуры и оборудование. Контроль над подводными кабелями, точками обмена трафиком (IXP) и основным оборудованием маршрутизации даёт явное преимущество. Стандарты и режимы сертификации могут предоставлять привилегии определённым поставщикам или регионам.

5. Национальное регулирование и «цифровой суверенитет». Законы и указы могут определять IP-маршрутизацию и пиринг. Санкции, локализация данных и правила национальной безопасности часто отражаются на технических операциях на уровне автономных систем (AS).

6. Консолидация платформ и облаков. Гипермасштабируемые серверы, сети доставки контента (CDN) и крупные платформы концентрируют в себе адресное пространство и ресурсы управления трафиком. Их политики могут изменить и уже меняют эффективную топологию Интернета.

7. Измерения и прозрачность. Возможность отслеживать поведение Интернета – сбои, фильтрацию, перехваты – имеет свою силу. Кто может измерять, может и управлять.

8. Нормы безопасности и так называемы bestpractices. Добровольные обязательства, такие как MANRS (рекомендации по безопасности маршрутизации), и призывы к внедрению IPv6 создают стандарты де-факто.

Этот список отображает, как на самом деле работает власть в сложной, взаимозависимой системе. Рассматривая эти рычаги, можно понять, кто ими управляет и почему.

Следует отметить грамотность книги с технической точки зрения, что не часто встретишь у политиков и разного рода исследователей, пишущих о Сети.

Книга – её тема и содержание — примечательны, цинизм поразительный, но предсказуемый.

Фиона работала в Национальном управлении по телекоммуникациям и информации (NTIA), где была главным должностным лицом, ответственным за анализ, разработку и реализацию международной политики в области Интернета, кибербезопасности и коммуникаций в рамках исполнительной власти правительства США.

Она была одной из главных участниц истории так называемой приватизации ICANN (функций IANA). ICANN своего рода бастард (творение) правительства США, которая — и не только по моему мнению — совершенно не отражает мифическое «интернет-сообщество». Можно отметить, что Фиона не относилась к политическим назначенцам и прошла весь путь по трансформации управления Интернета в США (вне зависимости от смены президентов в Белом Доме).

Я надеялся раньше на «откровения» и от других лиц.

Так, Ларри Стриклинг (её бывший начальник) попал на свой пост после назначений в администрации Обамы. Он ушёл раньше, после завершения передачи функций IANA в ICANN, затем карьера в ISOC (Internet Society) не задалась – как и игра на выборы Байдена в надеждах на возврат в FCC (Federal Communications Commission), но до книги, которую он одно время планировал, дело так и не дошло.

*1 – Услышал от Михаила Хазина – жаль не моё.

Image for illustration opnly. Image source: Freepik.com.