IETF – взгляд со стороны

О стандартизации в Интернете. Ключевая роль в разработке стандартов Интернета исторически принадлежит IETF (Internet Engineering Task Force – Инженерный совет/рабочая группа Интернета). Она разрабатывает открытые стандарты для Интернета (RFC), которые лежат в основе работы сети.

Следует отметить, что IETF — не единственная организация, занимающаяся стандартизацией Интернета. Среди ведущих SDO (Standards Development Organizations) — международных или отраслевых организаций, разрабатывающих и утверждающих технические стандарты для Интернета, сетей, программного обеспечения и оборудования, — IEEE, ITU-T, W3C, ISO, консорциум 3GPP.

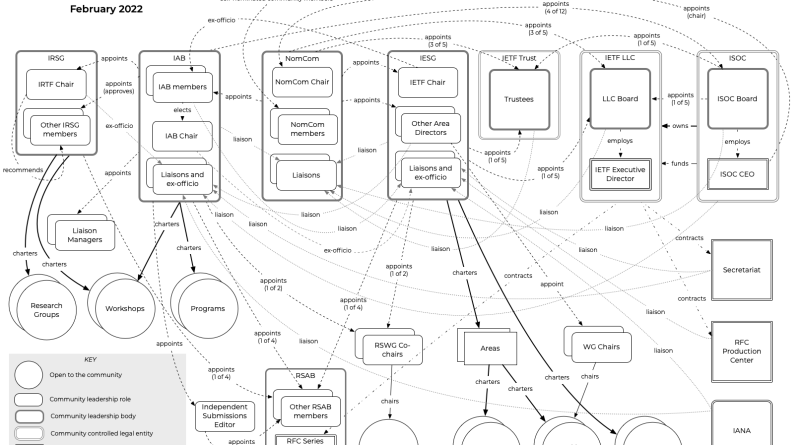

IETF базируется на рабочих группах, разбитых по направлениям, возглавляемых директорами, которые в свою очередь образуют Internet Engineering Steering Group (IESG -группа по выработке инженерного регламента Интернета).

Участие открыто для всех желающих.

Работа идёт большей частью в мейл-листах и координируется в целом IAB (Internet Architecture Board), состоящей в настоящее время из сотрудников крупнейших корпораций США и Китая.

Не могу удержаться от краткого исторического экскурса.

IETF под этим именем в формате митингов/встреч и мейл-листов существует с 1986 года. Изначально расходы покрывались грантами правительства США и платой за участие в митингах/встречах. В 1992 году было создано ISOC (Internet Society/«Общество Интернета»), изначально задуманное основателями как орган глобальной технической координации. Но эта идея была перехвачена администрацией США и был запущен процесс формирования ICANN, ставшей основным проводником идей глобализма, координацией управления с участием всех заинтересованных сторон. Но с 1998 ISOC всё же взяло на себя практическую деятельность по финансированию и оргподдержке IETF. Одним из основных аргументов передачи домена .org под фактический контроль ISOC через PIR (Public Internet Registry) была необходимость стабильного финансирования деятельности IETF.

Для укрепления стабильности и финансовой гибкости и в ISOC, и в IETF к концу 2010-х были созданы фонды. Попытка накачать эти фонды большими деньгами за счёт продажи PIR в частные руки привела к большому скандалу. Несмотря на отказ от этой идеи, все организационные и финансовые структуры созданы и сейчас PIR осуществляет основное финансирование деятельности ISOC и ISOC Foundation, а через них — IETF LLC и IETF Endownment.

Это то немногое, что выплёскивалось на публику в ходе борьбы «технократов» за свою роль в координации управления Интернетом через «мягкую силу».

Насколько же успешна деятельность за последние 20-30 лет?

Основные протоколы Интернета (IP, TCP, DNS, HTTP) были созданы в 80-х – первой половине 90-х и обеспечивают совместимость функционирования сети глобально.

Последующие попытки внедрить что-то глобально пока не доведены до конца.

Наиболее ярким примером является внедрение IPv6. Можно говорить сейчас, что отсутствие обратной совместимости с IPv4 стало одним из основных, если не главным препятствием для успешного перехода.

По-прежнему бал в IETF правят пуристы, пытаясь игнорировать практику и потребности операторов/бизнеса и конечных пользователей (идеи NAT или развитие идей глобального split DNS по-прежнему в зоне табу), при этом реалии сети говорят о другом.

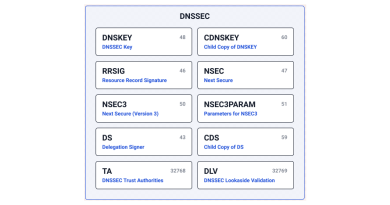

Попытки залатать дыры безопасности в DNS и BGP тоже не достигли полного успеха.

DNSSEC (DNS Security Extension) оказался достаточно сложным в эксплуатации и затраты на его внедрение до сих пор экономически не оправданы. В основном он играет роль в усилении централизации технической роли ICANN и затрудняет возможности независимого администрирования (фрагментации) отдельных частей DNS-пространства. Следует отметить, что лоббирование централизованной модели DNS до сих пор характерно для IETF.

SIDR (Secure InterDomain Routing)/RPKI (Resource PKI) — последняя в серии инициатив, поддерживаемых агентствами США, по крайней мере, не привела сразу к единой централизованной модели. Но стандартизация ещё не завершена.

Следует отметить, что обе эти инициативы поддерживались и продвигались заинтересованными агентствами США с самого начала.

Относительно успешным можно назвать продвижение стандартов, вырастающих из корпоративных инициатив (Google) – SPDY HTTP 2.0, QUIC как транспорт HTTP 3.0. Среди поклонников и энтузиастов доходит до призывов перевода всех сервисов на QUIC.

Во многом же сейчас разработка протоколов в IETF напоминает пришивку пуговиц на полотне, латание дыр и декорирование, в целом мало как влияющее на бизнес в сети. Иногда создаётся впечатление, что для существенного числа участников IETF – это площадка для самовыражения или поиска карьеры.

Основную же роль играют авторы, связанные с крупнейшими корпорациями и занимающиеся продвижением идей в интересах превосходства и доминирования крупнейших корпораций, спонсирующих их деятельность.

При этом игнорируются некоторые альтернативные технологии (типа блокчейна). Такие децентрализованные альтернативы не получают поддержки из-за угрозы текущей модели координации в сети.

По-прежнему доминирует подход к централизованным структурам – DNS – DNSSEC – RPKI, – что поддерживает существующую систему.

Выросшая сеть, масштабы её проникновения во все стороны жизни делают невозможным повторение первоначального успеха и глобального полного внедрения новых протоколов.

За последнюю четверть века произошли радикальные изменения в том, как Интернет работает и как и какие услуги на нём предоставляются.

Иногда создается впечатление, что IETF и IAB определяют архитектуру Интернета, как это декларировалось изначально. Можно описать архитектуру Интернета как совокупность принципов, протоколов, технологий и структур, которые определяют, как данные передаются, обрабатываются и хранятся в глобальной сети. Она включает как технические стандарты, так и организационные модели, обеспечивающие функционирование Интернета как единой системы.

Изначально IETF, точнее, пуристы/идеологи, исходили из концепции «тупой (dumb) сети» и децентрализации услуг, обеспечения связности из конца в конец на уровне транспорта.

Только к концу 2010-х с удивлением обнаружили нарастающие тенденции к гиперконцентрации сервисов и технологической фрагментации сети – существенные изменения в организации сети.

Современные реалии:

- Интернет всё больше состоит из независимых сетей крупнейших провайдеров контента/услуг. Крупнейшие CDN (Content Delivery Networks) контролируют большую часть трафика. Пять крупнейших CDN контролируют больше трафика, чем все остальные сети. Их сети оптимизированы под доставку контента, но нарушают принцип «тупой сети», так как обрабатывают данные на промежуточных узлах.

- Пространство протоколов разбивается по новым «экосистемам»: приложения (WhatsApp, iMessage, WeChat, и т.д.) используют свои протоколы. Доступ к веб-сайтам заменяется закрытыми API (приложения вместо сайтов). Рынок приложений и стремление охватить потребности пользователя одним приложением (например, WeChat) способствует фрагментации и закрытости. Пользователи часто локально идентифицируются в рамках экосистемы провайдера. Де факто это возникновение альтернативных систем адресации.

- В новых моделях услуг клиенты идентифицируются не по IP-адресам, а в контексте предоставляемых услуг.

IETF уже не является единоличным лидером в определении правил функционирования глобальной сети.

Архитектура Интернета эволюционирует от децентрализованной «тупой сети» к централизованным платформам, где ключевые решения принимаются корпорациями и государствами. Несмотря на формальное существование открытых стандартов (IETF, RFC), реальная инфраструктура всё больше зависит от проприетарных/частных технологий. Это создаёт риски для безопасности, приватности и устойчивости Интернета как глобальной системы.

Image for illustration only. Source: Wikimedia. License: CC BY 4.0