Суверенитет в Сети или фрагментация?

Тема скользкая как мыло, хотя и кажется ясной. Слишком много в ней политики и навязанных нарративов.

Для начала попробую объясниться.

Был ли когда-то Интернет единым? Для меня очевидно, что нет.

Изначально Интернетом стали называть глобальную систему взаимосвязанных компьютерных сетей, использующих протокол TCP/IP. Каждая из этих сетей имеет собственное управление и определённые границы.

Иллюзия единства обеспечивается единой адресацией и поддерживающими ее механизмами. При этом физически сеть всегда находилась на территории конкретных государств и операторы сети выполняли нормы соответствующего законодательства.

Жизнь в сети воспринималась как нечто внеземное, одновременно политически мятежное и аполитичное, где у вас вообще не могло быть идентичности, и всё же любая идентичность уважалась.

Сеть возникла в 1980-х годах, постепенно объединилась в 1990-х и разделилась после 2000-х. С 2010 года интернет-платформизация, развитие мобильного Интернета и облачных сервисов придали Интернету статус гигантской монополии.

Идея трансграничности сети стала мантрой – кто не помнит эти слоганы:

- «Один мир, один язык»;

- «One World, One Internet»;

- «One World, One Market».

Несмотря на реальность, возникало чувство эйфории и возможности всего.

Пик иллюзий был достигнут к концу нулевых с распространением соцсетей и возникновением фата-морганы – «глобальной цифровой деревни».

Хотя на техническом уровне фрагментация сети существенно выросла.

IETF изначально продвигал идею сквозной прозрачности сети, но то, что когда-то было мечтой, теперь технически практически обанкротилось.

Нехватка IPv4 привела к первоначальной фрагментации на сетевом уровне. Появилось динамическое выделение адресов DHCP, преобразование сетевых адресов (NAT), брандмауэры и CGNAT (Carrier Grade NAT — теперь уже на уровне операторов).

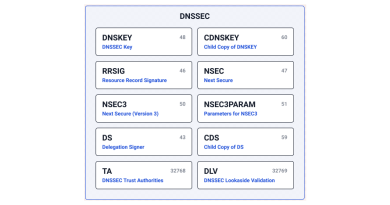

Дальше добавились сети распространения контента (CDN), глубокая проверка/обработка пакетов (DPI), IPv6 и внедрение DNSSEC, RPKI, периферийные вычисления — всё это можно рассматривать как технически фрагментированный Интернет.

Вопросы целостности и независимости в сети начали подниматься с самого начала в 90-х годах.

К десятым годам представления оформились — и фрагментацию Интернета стали делить на три основных уровня.

1. Техническая фрагментация: возникает из-за различий в стандартах, протоколах и инфраструктуре, что затрудняет взаимодействие между сетями. Например, несовместимость оборудования или программного обеспечения в разных регионах может создавать барьеры для обмена данными. Это может быть вызвано как естественными различиями в технологическом развитии, так и преднамеренными действиями, направленными на изоляцию национальных сетей.

2. Политическая фрагментация: обусловлена национальными регуляциями и законами, ограничивающими доступ к контенту или данным. Это включает цензуру, блокировки сайтов и требования к локализации данных. Политическая фрагментация часто связана со стремлением государств к цифровому суверенитету — контролю над информационным пространством в пределах своих границ.

3. Экономическая фрагментация: связана с санкциями, торговыми барьерами или развитием локальных цифровых платформ, что уменьшает глобальный обмен данными и усиливает национальные экосистемы. Экономические мотивы могут включать защиту местных компаний от глобальной конкуренции или создание национальных аналогов иностранных сервисов.

Хотелось бы отметить и языковую/культурную фрагментацию. Тут двоякий эффект – с одной стороны, доминирование англоязычного контента снижается, хотя английский во многих случаях остаётся доминирующим языком. Но доступ к контенту на других языках, по сути, фильтруется автоматическим переводом на основе ИИ. И в каком «цвете» мы будем видеть те или иные культуры, будет зависеть от него.

Фрагментацию Интернета часто объясняют тем, что она направлена вовнутрь, что позволяет странам осуществлять суверенитет и контроль над глобальной сетью в пределах своих собственных границ. Но это слишком упрощённое представление. Фрагментация Интернета превратилась из инструмента внутренней политики в инструмент демонстрации силы. Средства фрагментации Интернета эволюционировали от фильтрации, блокирования и запрета до контроля за экспортом полупроводников, диверсий на подводных кабелях и оспаривания международных правовых рамок. Сейчас государства, наряду с частными субъектами, используют фрагментацию Интернета для того, чтобы ограничивать или ухудшать доступ к сервисам Интернета в других государствах, вместо того, чтобы регулировать этот опыт в своих собственных.

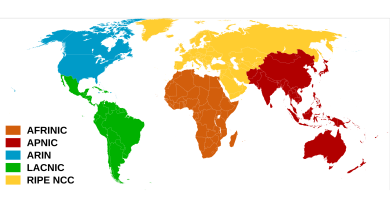

Сразу хочу сказать, что суверенитетом в Интернете изначально обладали только США. Сегодня же можно говорить о растущем стремлении к цифровому суверенитету во многих странах и образовании «автономий»в сети.

Во-первых, усиливается концепция цифрового национализма, предполагающая отказ от универсальных технологических решений в пользу локальных альтернатив.

Во-вторых, сохраняется институциональная разобщённость: несмотря на существование международных организаций (ICANN, ITU и др.), отсутствует эффективный механизм координации цифрового регулирования.

Кроме того, рост конфликтов в киберпространстве (включая кибершпионаж, кибератаки и информационные войны) делает сотрудничество между странами всё более затруднительным. В этих условиях идея единого, открытого Интернета может рассматриваться как утопическая.

Неразбериха в управлении Интернетом, которая длится уже десятилетия и приобретает статус традиции, является одной из гарантий от любого постоянного разделения Интернета на отдельные, национальные или региональные сети, равно как и от столь же аморфного и долговечного мира «саморегулирования».

Политические, коммерческие, юридические и регуляторные/нормативные тенденции — все они указывают на одно и то же направление: более локализованный Интернет.

Сегодня Интернет находится на перекрёстке: с одной стороны, национальные интересы и стремление к цифровому суверенитету усиливают фрагментацию, с другой — глобальное сотрудничество и экономические интересы поддерживают его целостность. Полная фрагментация, при которой Интернет распался бы на полностью изолированные национальные сети, маловероятна, так как это противоречило бы интересам большинства государств и компаний. Однако частичная фрагментация, при которой отдельные регионы или страны создают свои изолированные экосистемы, сохраняя при этом связи с глобальной сетью, представляется более реалистичным сценарием.

Интернет как глобальная торговая площадка похожа на глобальную систему аэропортов. Это прозаичнее, чем восторги по поводу единой деревни. Но если полёты по некоторым направлениям прекращаются, то по прошествии какого-то времени аэропорты всё равно будут восстановлены. Людям всегда нужно будет летать.

Интернет останется глобальным, несмотря на вызовы фрагментации, а его будущее будет зависеть от баланса между национальными интересами и потребностью в глобальной связности.

Image for illustration only. Image source: Freepik.com.