Технохунта на марше – как технари пытались захватить Интернет

История попыток технического сообщества сохранить контроль над Интернетом

Интернет изначально задумывался как децентрализованная система, в которой власть над информационным пространством распределена между множеством участников. Однако с развитием цифровых технологий и ростом масштаба сети всё большее влияние на её функционирование получили профессиональные сообщества разработчиков, инженеров и специалистов по стандартам. Эти группы не только играли важную техническую роль, но и постепенно концентрировали в своих руках контроль над ключевыми аспектами управления Интернетом, включая модерацию контента, распределение доменных имён, протоколы передачи данных и даже формирование повестки дня.

Правда, сложно их теперь назвать технарями – это скорее бюрократы — функционеры соответствующих структур.

Эта тенденция вызывает вопросы о легитимности власти технического сообщества и его подотчётности.

История Интернета начинается с ARPANET, проекта, финансировавшегося Министерством обороны США. Хотя он был государственным, его развитие происходило в рамках научного и академического сообщества, где главными арбитрами стали программисты, математики и инженеры. Управление было сосредоточено в руках технического сообщества, состоящего из учёных и инженеров, таких, например, как Винт Сёрф, Роберт Кан и Джон Постел.

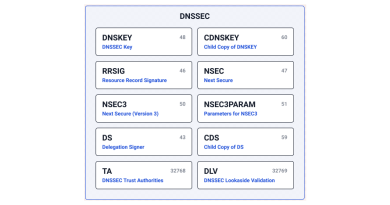

В 1979 году была создана Internet Configuration Control Board, переименованная в 1984 году в Internet Advisory Board (IAB), а затем в 1986 году — в Internet Activities Board (c 1990 — Internet Architecture Board). Тогда же была основана IETF как площадка для стандартизации, изначально состоящая из исследователей, но в результате открытая для всех. IETF стандартизировала протоколы, лежащие в основе Интернета, такие как ТСP/IP и DNS, что укрепило влияние технического сообщества.

На этом этапе техническое сообщество играло исключительно функциональную роль: его задачей было обеспечение совместимости и устойчивости сети. Однако уже тогда можно отметить тенденцию к самоуправлению — решения принимались внутри профессионального круга, без участия политиков или широкой общественности.

Это был период эйфории от ощущения всевластия и всемогущества.

Для взятия под контроль всех ключевых функций управления Интернетом в 1992 году была основана Internet Society (ISOC). Продекларированная миссия ISOC заключалась в обеспечении развития Интернета, включая поддержку IAB и IETF/IANA. Джон Постел, известный как «отец доменных имён», управлял распределением адресов через IANA до своей смерти в 1998 году, фактически контролируя DNS-корневые серверы, и являлся редактором RFC.

Этот период можно рассматривать как де-факто период расцвета контроля технического сообщества, так как других заинтересованных сторон (государств, бизнеса) ещё не было. Усилия по сохранению власти были естественными и оправдывались их ролью создателей сети.

Но в середине 90-х что-то пошло не так…

Засбоили старые схемы финансирования. Практически одновременно потеряли финансирование и Джон Постел, и Пол Викси.

Кстати – это был первый случай, когда в руководстве RIPE рассматривался вариант о переносе разработки BIND в Европу, второй был в начале 2010-х в связи с внутренним кризисом в ISC – разработчиком BIND. Оба раза американцы выкрутились и избежали передачи контроля за пределы США.

Сейчас мало кто помнит, но в России в 90-х мы использовали свою версию RU-BIND, и Леонид Егошин вёл в RIPE рабочую группу по DNS.

Мы тоже получили ушат холодной воды: Роб Блокзайл (председатель RIPE) поведал о существовании небольшого круга людей, реально принимающих решения, и о том, что нам (России) не следует ожидать, что нас допустят к принятию решений. Аргумент был прост – свою страну развалили – разберитесь вначале с ней…

Тогда я не мог их назвать иначе, чем технохунтой.

Но их идеям построить мир на основе и вокруг ISOC тоже быстро пришёл конец.

Впервые своё громкое слово сказало политическое руководство США и вмешалось в процесс, бросив свою армию юристов на наведение порядка. C тех пор это их традиционная вотчина – образовалась целая мировая профессиональная прослойка по вопросам координации управления Интернетом или его сервисами и разработке политик в этих и связанных областях.

Таким шагом стало создание ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) в 1998 году. Эта организация была учреждена при поддержке правительства США, но формально являлась независимой некоммерческой структурой. Её основной задачей стало управление системой доменных имён (DNS) и распределение IP-адресов.

Хотя ICANN декларировала принципы многосторонности и открытости, она остаётся под значительным влиянием американских интересов и крупных IT-компаний. Процесс принятия решений в ICANN часто недоступен для неспециалистов, что снижает уровень прозрачности.

Мне всегда казалось, что одним из неявных аргументов американской политической власти за ICANN была попытка обкатать модель альтернативы ООН.

ICANN стала одним из первых примеров узурпации власти техническими структурами, поскольку её действия напрямую влияют на доступ пользователей к цифровому пространству, хотя сама организация формально не подчиняется ни одному государственному органу (за исключением того, что зарегистрирована в штате Калифорния в соответствии с местным законодательством со всеми вытекающими последствиями). В двух словах – всё это временами напоминает гастролирующий цирк шапито а-ля дю Солей с элементами Сlub Мed.

Разоблачения Эдварда Сноудена в 2013 году о слежке США за Интернетом усилили давление на американское правительство, чтобы оно отказалось от контроля над ключевыми элементами инфраструктуры. Это вызвало цепочку событий — опосредованно это привело к заявлению Монтевидео в октябре 2013 года, подписанному I*- стар, группой, состоящей из ICANN, IETF, IAB, W3C, ISOC и пяти региональных реестров, призывающей ускорить глобализацию ICANN/IANA. Это был ответ на скандал NSA и явилось попыткой технического сообщества укрепить многосторонний подход.

В 2014 году Бразилия организовала NETmundial, конференцию с участием правительств, бизнеса, научного и гражданского сообществ, которая привела к NETmundial Multistakeholder Statement. Это был пик многосторонности, где техническое сообщество активно участвовало, особенно в процессе перехода IANA. Переход был завершён в сентябре 2016 года, когда ICANN закончила контракт с NTIA. Это было воспринято как победа технического сообщества в борьбе за децентрализацию, сохранив их ключевую роль.

Надо отметить, что в IETF уже к концу нулевых обратили внимание на растущую сверхконцентрацию сбора информации о поведении пользователей в сети, но реальное признание новых реалий, где, по сути, сеть формируется сервисами так называемого Бигтеха, пришло лет на 10 позже. Это вызывает закономерный вопрос о будущей роли адресов и имён в сети – насколько нужна нам классическая модель сети?

С распространением социальных сетей и платформ Web 2.0 произошёл качественный скачок в способах контроля над цифровым пространством. Ключевую роль в этом процессе сыграли алгоритмы рекомендаций, которые определяют, какой контент видит пользователь.

Алгоритмы разрабатываются внутри технических компаний, и их работа остаётся закрытой для внешнего анализа. Это порождает понятие алгоритмической власти — формы контроля, при которой влияние на поведение людей осуществляется через автоматизированные системы, а не через закон или административное регулирование.

Так, соцсети используют свои закрытые алгоритмы для построения лент новостей, чтобы формировать информационное поле пользователя.

Их алгоритмы для борьбы с дезинформацией тоже непрозрачны, выбор критериев фильтрации остаётся за внутренней командой.

Эти процессы свидетельствуют о том, что технические специалисты и IT-корпорации берут на себя функции, ранее относившиеся к сфере политики и права, без должного уровня ответственности перед обществом.

Ещё один важный аспект узурпации власти — это переход технических платформ к активной модерации контента. Если раньше компании позиционировали себя как «нейтральные провайдеры», то сегодня они вмешиваются в содержание публикаций, удаляют аккаунты/посты и блокируют информацию, нарушающую правила соцсетей, даже если они соответствуют местному законодательству.

Отдельно сегодня можно упоминать Apple и Google, которые удаляют приложения из своих магазинов по политическим или коммерческим причинам, задав этим новую моду в фрагментации сети.

Эти действия показывают, что технические компании выступают не просто как поставщики услуг, а как субъекты цифровой власти, чьи решения могут влиять на доступ к информации.

Усиление влияния технического сообщества и крупных IT-корпораций не остаётся без внимания. Государства и международные организации предпринимают меры по ограничению этой власти.

Бешеный европейский законодательный принтер наплодил уже немало и не может остановиться:

- GDPR (Общий регламент по защите данных) — принят Европейским Союзом в 2018 году, направлен на защиту персональных данных и установление контроля над сбором информации;

- Digital Services Act (DSA) и Digital Markets Act (DMA) — новые европейские законы, обязывающие платформы быть прозрачными в вопросах модерации и алгоритмов.

За последние 10 лет регулирование сильно изменилось. Появилось множество разнообразных национальных норм, направленных на усиление контроля над цифровым пространством.

В рамках Всемирного саммита по информационному обществу (WSIS) и других форумов всё ещё делаются попытки обсуждения более равноправного управления Интернетом.

Существуют предложения по созданию международного органа, аналогичного ITU (Международному союзу электросвязи), который бы регулировал деятельность цифровых платформ.

На 2025 год управление Интернетом остаётся разделённым между ICANN, правительствами, крупными корпорациями (Google, Amazon, Cloudflare) и техническим сообществом. Техническое сообщество продолжает участвовать в управлении через IETF, W3C и региональные реестры, такие как RIPE NCC, ARIN, LACNIC, APNIC и AFRINIC, разрабатывая стандарты и пытаясь защитить техническую целостность сети. Но в целом усиливается государственный контроль, что ограничивает возможности технического сообщества.

Новые технологии, такие как блокчейн и Web3, показывают стремление технического сообщества к децентрализации. Например, проекты вроде Ethereum, IPFS и Mastodon предлагают альтернативы централизованным платформам. Однако эти инициативы часто сталкиваются с сопротивлением со стороны государств.

Попытки технического сообщества узурпировать контроль над Интернетом происходили постепенно, начиная с создания первых стандартов и заканчивая современными алгоритмическими системами. Эти процессы были обусловлены как объективной необходимостью обеспечения стабильности и безопасности сети, так и стремлением отдельных групп к концентрации власти.

Однако с ростом влияния цифровых платформ и алгоритмических систем возникает всё больше вопросов о легитимности и подотчётности технических решений. Чтобы предотвратить дальнейшую концентрацию власти в руках ограниченного круга лиц, необходимо развивать механизмы международного регулирования, поддерживать децентрализованные альтернативы и обеспечивать прозрачность в формировании правил цифрового пространства.

Техническое сообщество исторически стремилось сохранить контроль, начиная с их роли создателей Интернета. Их действия включали участие в ключевых организациях, таких как ICANN и IGF, и продвижение децентрализованных технологий. Техническое сообщество признаёт необходимость сотрудничества с другими сторонами.

В последние годы всё ещё как мантра звучат призывы о необходимости вовлечения техсообщества в процессы выработки решений – но неплохо помнить, что, как правило, это звучит от лица технической номенклатуры нового поколения, от бюрократов современного бизнеса. Все аргументы напоминают постулаты европейских цехов времён Средневековья или нормы кастового общества.